16年一緒に暮らした愛猫と、バレンタインデーの思い出

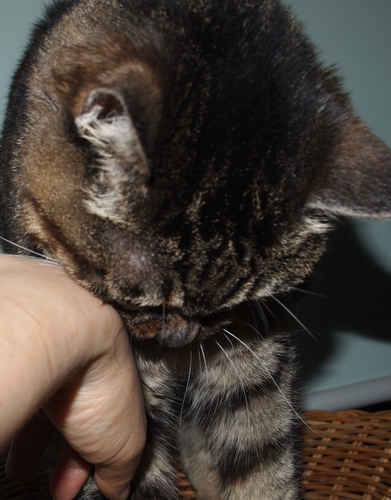

保護猫の譲渡会で、子猫「はっぴー」を初めて見た時、どこか懐かしい気持ちがわいてきた。かつて一緒に暮らしたキジ猫の「ルナ」に似ていたからだ。最近になって、その姿をよく思い出す。もうじき「ルナ」の命日だ。

(末尾に写真特集があります)

今から3年前の2月14日。よく晴れたバレンタインデーの朝、「ルナ」は16歳半で旅立った。

1年間の闘病の末の別れだった。今の時代、16歳では長寿ともいえないだろうけど、ルナにとっては、“思いもかけない”長さだった。保護してすぐに余命の宣告をされていたからだ。

家の近くでルナを保護したのは、1998年。生後1か月半くらいの子猫だった。目はぱっちりとしていたが、首が少し斜めに曲がっていて、足元がふらついていた。動物病院に連れていくと、「聴力だけでなく、脳に障害がある」「性格や行動に問題が出てくるだろう」といわれた。

私にとっては2匹目の飼い猫だったが、障害と聞いて驚いた。もっと驚いたのは、説明の最後に「安楽死も考えて」という言葉が出てきたことだった。

「安楽死なんて、どうして」と聞きなおすと、「それだけ大変だということです」という。さらに獣医さんは「1年くらいしか生きられないかもしれませんが、覚悟はありますか?」と確認してきた。

私は息を整えて、「あります」と答え、ルナを抱きあげたのだった。短い月日でもいいから、この小さく頼りない子猫と過ごそうと思った。

ルナとの生活は確かに手がかかった。よく食べて足腰は丈夫になったが、トイレを覚えない。トイレでもするけれど、布団や洋服の上でもする。ふわふわな物は何でもトイレというようだった。それでも、あどけない寝顔を見ると、いとおしく、「何とかしてあげたい」という気持ちがわき、一生懸命に世話をした。

ところがある時、私の顔を見て急に驚いたように飛びあがり、部屋を駆け回った挙句、洗面所に隠れてしまった。

獣医さんに尋ねると「そういうふうに記憶に関係する問題も出てくると思います」という。つまり、脳の障害で、一緒にいる私のことを忘れてしまうというのだ。月日とともに絆が深まるどころか、飼い主を忘れていく……。

それなら、毎日「はじめまして」というつもりで付き合おうと思った。首をかしげて、「誰?」というふうに見上げる様子は、独特で、愛らしかった。

避妊手術を受けさせた後には、夜鳴きが始まった。猫は年を取ると大声で鳴くことが増えるというが、ルナは若いうちから絶叫した。どこか痛むのだろうか。そばに寄ってそっと身体をなでると静かになったが、夜中にギャーッと鳴くたびに、飛び起きることが続いた。

気づくと、「1年」と告げられた寿命を過ぎて、3年、4年と生活していた。そしてルナが来てから5年後には、栃木で捨てられていたメス猫「イヌオ」を迎え入れた。イヌオとルナはメス同士、小競り合いもしたが、つかず離れず、よい距離で過ごし、時々寄り添った。

聴力のないルナに対し、私は言葉の代わりに体をなでてコミュニケーションをとった。シニアになると、緑内障で視力も失った。私がフーッと息をふきかけ、ルナが答えるように喉をグルグル鳴らすのが、コミュニケーションになった。

だが、15歳を越えたころ、口腔がんが見つかった。

「あとはこの子の生命力次第ですが」と獣医さんに言われ、口の中の手術をした。その後は朝晩、食事の介助をした。まるで鳥の雛のように上を向いて口をあけるルナに、「あーん」といって、舌の上に柔らかいフードを舌の上に乗せてあげた。

考えてみると、ルナは生涯ずっと、赤ちゃんのようだった。

あっという間のような、長いような16年間。よく生きてくれた。

本当のところ、あまりの夜泣きにうるさいと言ったことも、尿をかけられた服や布団を捨てながら、勘弁して、と言ったこともあった。

それなのに、ルナは亡くなる前の夜、私のベッドにそーっと潜り込んできた。ルナは抱かれるのが苦手で、夜は好きな所で一人寝をする、自分の世界に生きているような猫だった。だから、その夜が最初で最後の“添い寝”になった。

私に“さようなら”を言いに来たのかもしれない。

長年猫を飼っている友達が言っていた。「猫は自分で逝く日を選ぶものなんだよ」

ルナが選んだのは、バレンタインデーだった。つらかったり、悲しかったり、ほろ苦い思い出も多かったはずなのに、今になって蘇るのは、ミルクチョコレートみたいに甘い思い出ばかり、可愛い姿ばかりだ。

「ルナのこと、忘れないよ」。私の心に、今もずっと生きている。

sippoのおすすめ企画

猫を家族に迎えたいと思ったら、選択肢に保護猫も入れてみませんか?連載「保護猫の迎え方」では、7回にわたって保護猫の迎え方を詳しく紹介していきます。